全国统一学习专线 8:30-21:00

来源: 北京德闳学校 编辑:佚名

作为一所以双语、国际化教育为特色的私立学校,北京德闳学校在教学中可以收获很多,比如:让学生获得“三重身份”。

德闳的沉浸式双语学习**德闳学生有流畅的双语沟通能力和社交能力。这与公办学校的****中文沉浸,以及一些国际学校的****的英文沉浸是截然不同的模式。德闳采用的是50%中文和50%英文的沉浸,从量的角度,我们似乎减少了语言学习的时间;但是从质的角度来看,德闳在这50%和50%的沉浸过程中,目的和方法都十分明确——德闳使用的CLIL(语言和内容整合学习)教学法,能够在多学科的中英文课堂上加强学生的语言发展,**沉浸式双语学习的高质量。

在德闳,所有的老师都是语言老师,教授学科的同时也会从学科角度去发展语言能力。在德闳的英语教学中,国际探究老师发展的是学生的整体语言能力,*括扎实的听说能力、多文体的写作能力、文学和非文学阅读能力等;中教老师则负责发展学生的语言微观技能,*括词汇学习、矫正语法错误、音标和拼写等。

学语言也是学好文化——多视角的变通能力“习得了新的语言等于习得了新的灵魂。”

德闳的双语教育将语言视为认知工具,而不只是社交工具。信息的过滤需要依赖大脑认知系统,而影响认知系统的一大重要因素就是语言。因此,是语言塑造了人们看待问题的方式,学习语言实际上就是学习文化。

例如在对“朋友”一次的认知上,各种文化背景的人往往有不同见解:中文使用者认为“朋友”一定是懂自己的人,就如伯牙子期互为难得一见的“知音”;一些英语使用者常说“partner in crime”,意为“共同经历过许多的‘死党’”,因此他们认为“朋友”就应当一起去做许多事情;在澳大利亚,“mate”一词源自一战期间一起打仗的战友,表示彼此之间是不分贵贱的生死之交。许多时候,我们会发现翻译后的文字虽然能够保留语言基本的含义,却会丢失文化。

双语之间会变通我们希望德闳学生都具备这样一个无边界的优势——转换视角的能力,即站在别人的位置上去换位思考的能力。批判性思维和同理心能力的前提就是懂得转换视角,能够接受不同的思维方式。而这种思维方式的基础是:同时掌握多种语言的能力,**平等看待“不同”文化和“不同”视角,并且进一步反问自己是否还可以有更多视角去思考这些“不同”。

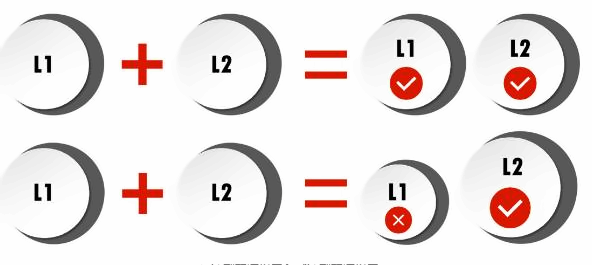

跨文化的思考者——高维度的思考能力我们认为,双语分为加法型和减法型:在减法型双语学习中,第二语言的发展会慢慢削弱**语言,往往容易顾此失彼;加法型双语学习则对母语要求更高,要求学习者在扎实的母语基础上再发展第二语言。

加法型双语学习和减法型双语学习德闳采用的是加法型的双语教学,除了发展学习者的第二语言,也需要培养他们高维度的母语思考能力。在德闳,我们的数学课****都是用中文进行授课,目的就是为了发展学生的学术认知——让他们能够充分掌握学科知识的同时,**用中文进行深度思考。

例如,在一堂德闳一年级的数学课上,老师要求学生在了解数列概念的同时,**用标准的汉语描述有序出现的符号或事物。学生在课堂中发现规律,运用语言将规律表达出来,再将规律从一个场景迁移到另到一个场景,归纳总结提炼到迁移应用,母语高阶思考能力得到一次次的强化。

语言不仅是一套用于交流的符号系统,同时也承载着我们的思维。若语言清晰,则思考也清晰。德闳在语言上通过“做加法”,帮助学习者的语言使用和内化思考相互推进,最终发展为强大的双语思考者。

双语教育,远不仅仅是**学生如何应用一门外语。事实上,它**人交流、反思、变通、转换视角和思考,帮助孩子建立起对母语文化的认同,并让他们能够与多元世界对话。真正双语者的自我认同始终根基于本国文化,并在此基础上发展自身的外语素养和国际视野。

我们希望用德闳定制的双语者炼成之路,赋能学生将不同的文化与价值观融会贯通,成为灵动又善“变”的跨文化交流者。无论他们去向任何地方,也将是自豪于中国文化,且自信自尊的世界公民。

>>点击查看:

北京德闳学校初中招生简章

北京德闳学校幼儿园招生简章

北京德闳学校高中部招生简章

北京德闳学校小学部招生简章